矯正治療が難しいと言われたら?知っておきたい症例の特徴

矯正治療が難しい症例とは? 矯正治療が難しい症例は、顎や歯並びの状態が複雑で、通常の矯正方法だけでは十分な改善が得られないケースです。その場合、外科手術の併用や長期的な治療計画が必要になることがあります。

この記事はこんな方に向いています

自分の歯並びが矯正で治せるのか不安な方 「難しい症例」と診断されたことがある方 矯正治療を始めたいけれどリスクや制限について知りたい方

この記事を読むとわかること

矯正治療が「難しい」とされる症例の特徴 なぜ難しい症例が存在するのかという理由 具体的な難症例のパターンと治療方法の工夫 難症例でも治療を成功させるためのポイント

矯正治療が難しい症例はどんなケース?

矯正治療が「難しい」とされる症例は、歯並びや顎の状態が単純ではなく、通常の矯正装置や治療期間では十分な効果を得られないケースです。

例えば、歯の重なりが極端に強い場合や、骨格のズレが大きい場合が挙げられます。こうした症例では、治療計画に時間がかかり、場合によっては外科的な処置も必要となります。

顎や歯並びが複雑な場合、矯正治療は難しいとされます。

難しい症例の特徴と理由

重度の叢生(歯の重なりが強い)

顎の大きさと歯のサイズがアンバランスで、歯をきれいに並べるスペースが不足している。抜歯を伴う治療になることも多い。

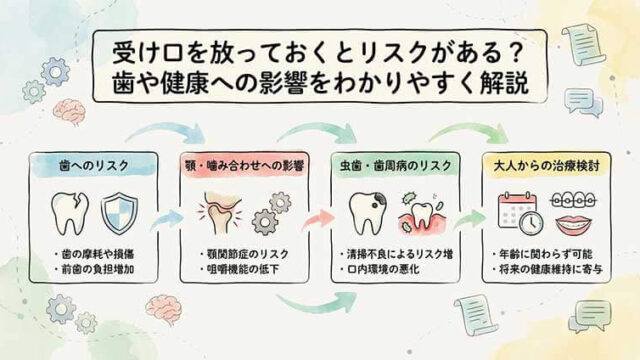

骨格性の不正咬合(出っ歯・受け口)

上下の顎骨自体に大きなズレがあるため、歯を動かすだけでは改善できない。外科矯正(手術)が必要なことがある。

顎変形症

骨格の成長異常によって顔の非対称や噛み合わせの大きなズレが生じている。見た目と機能の両方に影響があるため、矯正単独では難しい。

埋伏歯(骨や歯茎の中に埋まった歯)

特に犬歯が埋まっているケースは珍しくなく、外科的に歯を露出させてから矯正で引き出す必要がある。時間がかかるのが特徴。

先天的な歯の欠損や過剰歯

本来生えるべき歯がない、あるいは余分に歯があるケース。矯正と補綴(被せ物やインプラント)を併用することが多い。

歯周病を伴う症例

歯を支える骨が弱っていると歯を大きく動かすことができず、治療範囲が制限される。

矯正治療が難しいかどうかは「歯の並び」だけでなく、顎の骨格や口腔全体の健康状態まで含めた総合診断で決まります。つまり、同じように歯がガタガタしているように見えても、ある人は比較的簡単に治療できるのに対し、別の人は外科的処置を含む長期治療が必要になることもあります。

なぜ矯正治療が難しくなることがあるの?

矯正治療の難易度は、骨格的な問題や歯の大きさと顎のバランス、年齢や既往歴など複数の要因に影響されます。特に成長が止まった大人の骨格の矯正は難しく、また歯周病や虫歯の既往歴がある場合は治療の選択肢が制限されることもあります。

難しさの原因は、骨格・歯のバランス・年齢・既往歴などにあります。

主な理由のまとめ

- 骨格的要因 → 上下顎の位置関係に大きなズレがあると、歯の移動だけでは改善が困難。

- 歯と顎のバランス → 歯が大きすぎる、顎が小さすぎると並べにくい。 年齢的要因:骨の成長が止まっている成人は、骨格改善が難しい。

- 既往歴 → 歯周病や虫歯治療の影響で歯を動かすリスクが高くなる。 これらの要因が重なると、矯正治療はより複雑化し、治療方針にも工夫が求められます。

どんな具体的な難症例があるの?

難しい症例には、重度の不正咬合、顎変形症、先天的な歯の欠損、歯の埋伏(骨の中に埋まった歯)、そして過去の治療の影響を受けたケースなどが含まれます。これらのケースは、通常の矯正だけでなく、外科手術や補綴治療の併用が必要になる場合があります。

重度の不正咬合や顎の問題、歯の欠損は矯正が難しい例です。

難症例の具体例

- 重度の叢生(歯が重なり合って並んでいる) → 抜歯が必要になることが多い。

- 骨格性の不正咬合(受け口や出っ歯) → 顎の位置の修正が必要。

- 顎変形症 → 外科手術との併用が不可欠。

- 先天的な歯の欠損 → 人工歯やインプラントとの併用が必要。

埋伏歯:歯を引き出す外科的処置を行ったうえで矯正。 難症例は複数の要因が絡み合うことが多く、治療には専門的な知識と技術が欠かせません。

矯正治療が難しい症例の代表例

| 症例のタイプ | 特徴 | 治療の難しさ | 必要になる可能性のある追加処置 |

|---|---|---|---|

| 重度の叢生(歯の重なり) | 顎に対して歯が大きすぎて並ぶスペースがない | 歯を並べるための余地が不足 | 抜歯・顎の拡大 |

| 骨格性の不正咬合(出っ歯・受け口) | 上下の顎の骨自体にズレがある | 歯だけでは改善できない | 外科矯正(顎の手術) |

| 顎変形症 | 骨格の成長異常で顔や噛み合わせに大きなゆがみ | 機能面と審美面に影響が大きい | 手術と矯正の併用 |

| 埋伏歯(特に犬歯) | 歯が骨や歯茎の中に埋まっている | 歯を動かすのに時間がかかる | 外科的に露出させてから矯正 |

| 先天的な歯の欠損・過剰歯 | 歯が足りない、または余分にある | 噛み合わせや見た目の調整が複雑 | 補綴(被せ物・インプラント)との併用 |

| 歯周病を伴う症例 | 歯を支える骨が弱っている | 歯を大きく動かすとリスクが高い | 歯周治療を優先し矯正は制限的に実施 |

この表からわかるように、「矯正治療が難しい症例」とは単に歯並びの見た目が悪いというだけではなく、骨格・歯の萌出状態・口腔の健康状態などが関わっているケースです。

その結果、通常のワイヤー矯正やマウスピース矯正だけでは改善が難しく、外科処置や補綴治療との併用が必要になることがあります。

難しい症例でも治療できる可能性はある?

難症例だからといって矯正治療が不可能というわけではありません。外科手術や補綴治療を併用することで、改善できる可能性は十分あります。歯科医師はCTや模型を用いて精密に診断を行い、その患者さんに合わせた治療計画を立てます。

外科手術や補綴治療を組み合わせることで治療可能です。

例として、受け口の人が外科矯正を受けた場合、噛み合わせの改善だけでなく、横顔のバランスも整い、機能面と審美面の両方で効果が期待できます。

難症例の矯正治療で注意すべきことは?

難しい症例の矯正治療では、通常より治療期間が長くなり、リスクも増えることを理解しておく必要があります。歯や顎への負担を考え、定期的な通院や丁寧な歯磨きなど日常のケアも重要です。 短めの要約: 治療期間やリスクを理解し、日常のケアを徹底することが大切です。

注意点

- 治療期間が長い → 通常より数年長くかかる場合がある。

- リスクが高い → 歯や顎に負担がかかる可能性がある。

- 日常ケアが重要 → 歯磨きや健診を怠ると、治療が失敗する可能性もある。

矯正治療を成功させるためには、歯科医師との信頼関係を築き、指示を守りながら根気よく取り組むことが欠かせません。

まとめ

難しい症例でも希望を持てる?

矯正治療が難しい症例であっても、精密な診断と適切な治療計画、そして患者さん自身の協力があれば改善は可能です。治療の選択肢は増えており、インプラントや補綴治療、外科矯正などを組み合わせることで理想の結果に近づけます。

難症例でも、適切な方法を選べば改善は可能です。

医療法人真摯会

医療法人真摯会