出っ歯がかわいい人も矯正すべき?見た目と健康のバランスを考えよう

出っ歯がかわいいタイプも矯正した方がいいの?

見た目が「かわいい」と感じる出っ歯でも、機能的・健康的な観点からは矯正を検討する価値があります。

出っ歯はチャームポイントとして魅力的に見えることもありますが、噛み合わせや歯の健康、発音などの機能面に影響する場合があります。見た目の可愛らしさを保ちながら、バランスよく整える矯正も可能です。

【マンガ】出っ歯がかわいい人も矯正すべき?見た目と健康のバランスを考えよう

【マンガ】出っ歯がかわいい人も矯正すべき?見た目と健康のバランスを考えようこの記事はこんな方に向いています

- 出っ歯が「かわいい」と言われるが、矯正すべきか悩んでいる方

- 見た目の印象を保ちながら歯並びを整えたい方

- 出っ歯による噛み合わせや口元のバランスが気になる方

この記事を読むとわかること

- 出っ歯が「かわいい」と感じられる理由

- 出っ歯のままにしておくリスク

- 見た目を保ちながら矯正する方法

- 出っ歯矯正に向いている治療法の選び方

- 矯正を始める前に考えるべきポイント

目次

出っ歯が「かわいい」と感じられるのはなぜ?

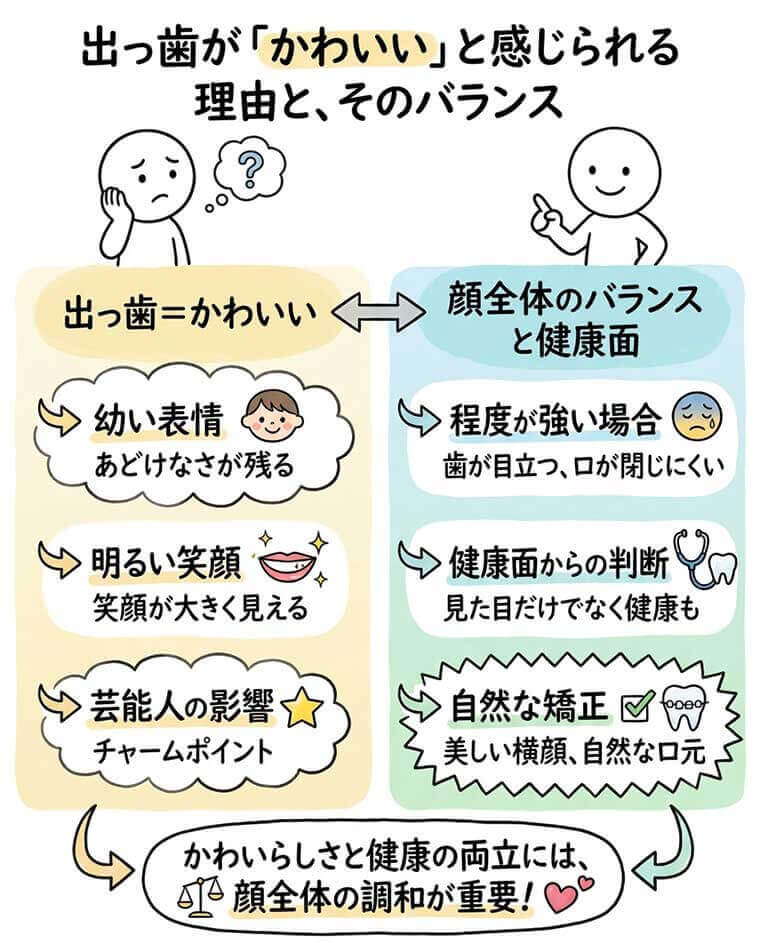

【図解】出っ歯が「かわいい」と感じられる理由

【図解】出っ歯が「かわいい」と感じられる理由出っ歯は一見「幼くて愛嬌がある」「笑顔が魅力的」といった印象を与えることがあります。日本や韓国では、少し前に「八重歯」や「出っ歯」がチャームポイントとして扱われる時期もありました。

しかし、その印象は文化的背景や個人の顔立ちのバランスに左右されます。かわいらしさと健康面を両立させるには、顔全体の調和を見て判断することが重要です。

出っ歯は個性や可愛らしさを引き立てることもあるが、見た目の印象は人によって異なり、健康面からの判断も欠かせません。

「出っ歯=かわいい」というイメージには、以下のような理由があります。

- 幼さを感じさせる表情になる

→ 前歯が少し前に出ていると、子どものようなあどけなさが残る印象になり、親しみを感じやすくなります。 - 笑顔が明るく見える

→ 歯が見える範囲が広いため、笑顔が大きく見え、明るい印象を与えることがあります。 - 芸能人やモデルの影響

一部の有名人が軽度の出っ歯をチャームポイントにしていることで、肯定的なイメージが定着した側面もあります。

ただし、出っ歯の程度が強すぎる場合は「歯が目立ちすぎる」「口が閉じにくい」といった印象になり、顔全体のバランスが崩れることもあります。

かわいらしさを保ちたい場合も、「美しい横顔」や「自然な口元」を意識した矯正が有効です。

出っ歯を放置するとどんなリスクがある?

見た目に問題がないように見える出っ歯でも、歯や顎、発音、口元の筋肉バランスに負担をかける場合があります。特に前歯の突出は歯茎への力のかかり方が偏り、歯が欠けたり、歯周病を悪化させたりすることもあります。

かわいく見える出っ歯でも、放置すると噛み合わせや健康面でトラブルが起こる可能性があります。

放置によって生じやすいリスクには以下のようなものがあります。

- 前歯の摩耗や欠け

→ 噛み合わせがズレるため、前歯に過剰な力がかかり、歯がすり減ったり、欠けたりすることがあります。 - 歯茎や骨への負担

→ 前方に出た歯は、支える骨への圧力が不均等になり、歯周病を悪化させる要因になることも。 - 口呼吸になりやすい

→ 唇が閉じにくくなり、口呼吸の習慣がつくと、口内が乾燥して歯垢が増え、虫歯や口臭の原因になります。 - 発音や咀嚼(そしゃく)への影響

→ サ行・タ行の発音がしづらくなる、食べ物を前歯で噛み切りにくいなどの問題も見られます。

これらは時間の経過とともに進行するため、早めの相談が大切です。

「かわいさ」を残したまま矯正できる?

「出っ歯がチャームポイントだから矯正したくない」という方も、最近では“見た目を保ちながら整える矯正”が選べます。歯の角度や位置を微調整し、自然で優しい笑顔を残す治療が可能です。

矯正で「かわいさ」を失うことはありません。自然なバランスを重視した治療が選べます。

矯正治療は「歯を真っ直ぐにするだけ」ではありません。

口元全体の美しさをデザインする治療でもあります。

たとえば、

- 上唇と前歯の見え方

→ 笑ったときにどの程度歯が見えるかを調整することで、若々しい印象を保てます。 - 前歯の角度を少し残す

→ 全てを引っ込めるのではなく、軽度の前突感を残すと柔らかい表情が維持されます。 - 横顔のEラインとのバランス

→ 鼻・唇・顎のラインを考慮し、横顔全体のバランスを整えます。

矯正装置も透明タイプ(マウスピース矯正など)が主流になっており、目立たずに治療できます。「見た目はそのままに、機能を改善する」ことが十分に可能です。

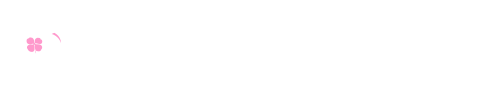

どんなタイプの出っ歯は矯正が必要?

【図解】どんなタイプの出っ歯は矯正が必要?

【図解】どんなタイプの出っ歯は矯正が必要?「出っ歯」といっても、原因や状態はさまざまです。骨格に問題があるケースや、歯の傾きによるケースなど、それぞれ治療法が異なります。単に「かわいい」かどうかで判断せず、歯科医院で正確な診断を受けることが大切です。

出っ歯の原因によって、矯正の必要性や治療法は変わります。

出っ歯には大きく分けて次のタイプがあります。

| 出っ歯のタイプ | 主な原因 | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| 歯槽性出っ歯 | 歯の傾きや位置 | 軽度であれば部分矯正でも対応可能 |

| 骨格性出っ歯 | 上顎が前に出ている | 顎の成長や外科的治療が必要な場合も |

| 口呼吸による出っ歯 | 習慣性の口呼吸 | 歯列だけでなく呼吸の改善も必要 |

| 指しゃぶりや癖による出っ歯 | 幼少期の習慣 | 早期矯正で改善しやすい |

軽度の場合は「見た目の調整」で済むこともありますが、

骨格的な問題を伴う場合は、放置すると顎関節や咬合不良を招くこともあります。

見た目だけでなく「噛む・話す・呼吸する」という機能面の改善も目的にしましょう。

出っ歯を矯正するとどんなメリットがある?

出っ歯を矯正すると、見た目の印象だけでなく、健康面・発音・心理面にも良い影響があります。口元がすっきりすることで自信が持てるようになり、表情全体が自然になります。

矯正によって「見た目+機能+自信」を得られます。

矯正による主なメリットは次のとおりです。

- 横顔のラインが整う

→ 唇の閉じやすさが改善され、Eライン(鼻・唇・顎のライン)が自然になります。 - 発音が明瞭になる

→ 舌の位置が正しくなり、サ行やタ行が発音しやすくなります。 - 虫歯・歯周病の予防につながる

→ 出っ歯は歯垢が溜まりやすいため、矯正によって清掃性が向上します。 - 笑顔に自信が持てる

→ 歯並びが整うことで表情が明るくなり、心理的にも前向きになれます。

矯正は単なる美容目的ではなく、「健康で長持ちする歯」を目指す治療です。

出っ歯矯正の治療法にはどんな種類がある?

出っ歯の矯正には、マウスピース矯正、ワイヤー矯正、部分矯正などの方法があります。目立たず、痛みが少ない方法を選べるようになっています。

出っ歯の程度に合わせて、目立たない矯正も可能です。

主な治療法を比較してみましょう。

| 治療法 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| マウスピース矯正(インビザラインなど) | 透明で目立たず、取り外し可能 | 軽度の出っ歯を自然に整えたい人 |

| 表側ワイヤー矯正 | 効果が高く、幅広い症例に対応 | 中〜重度の出っ歯の人 |

| 裏側(舌側)矯正 | 外から見えない | 審美性を重視したい人 |

| 部分矯正 | 前歯のみを短期間で改善 | 軽い前突を直したい人 |

歯科医師は、歯の位置・顎の骨格・笑顔のバランスなどを総合的に判断して最適な方法を提案します。「かわいさを残しつつ整える」には、精密な診断と治療計画が欠かせません。

矯正を始める前に確認しておきたいポイント

矯正を始める際は、「どんな仕上がりを目指したいか」「治療中に見た目が気にならないか」などを歯科医師としっかり共有することが大切です。

理想の口元イメージを歯科医師と共有しましょう。

矯正前に意識しておくべきポイントを挙げます。

- 仕上がりのイメージを明確に伝える

→ 「かわいさを残したい」「横顔を整えたい」など、希望を具体的に伝えると治療方針が定まりやすくなります。 - 期間と費用を確認する

→ 出っ歯の程度や矯正方法によって治療期間・費用が大きく異なります。 - 保定(リテーナー)の重要性を理解する

→ 矯正後の後戻りを防ぐため、保定装置の装着が不可欠です。 - 歯の健康状態を整えておく

→ 矯正前に虫歯や歯周病の治療を済ませておくと、トラブルを防げます。

矯正は時間と費用をかけて行う治療だからこそ、「納得できるゴール設定」が大切です。

まとめ

出っ歯の「かわいさ」と健康は両立できる

かわいい出っ歯も、健康面や噛み合わせを考えると矯正を検討する価値があります。無理に“引っ込める”のではなく、“自然でバランスの取れた笑顔”を目指すことがポイントです。

- 出っ歯は「個性」でもあり「改善のチャンス」でもある

- 矯正は見た目だけでなく、健康・機能・自信を支える治療

- 最新の矯正法なら「かわいさを残したまま整える」ことが可能

出っ歯の魅力を生かしながら、自分らしい美しさと健康を手に入れましょう。

医療法人真摯会

医療法人真摯会