子供の顔の成長と歯並びは深く関係している?親が知っておきたい発達のポイント

子供の顔の成長と歯並びにはどんな関係があるの?

顎や筋肉、呼吸の発達が歯並びに大きく影響し、逆に歯並びの状態が顔の形を変えることもあります。

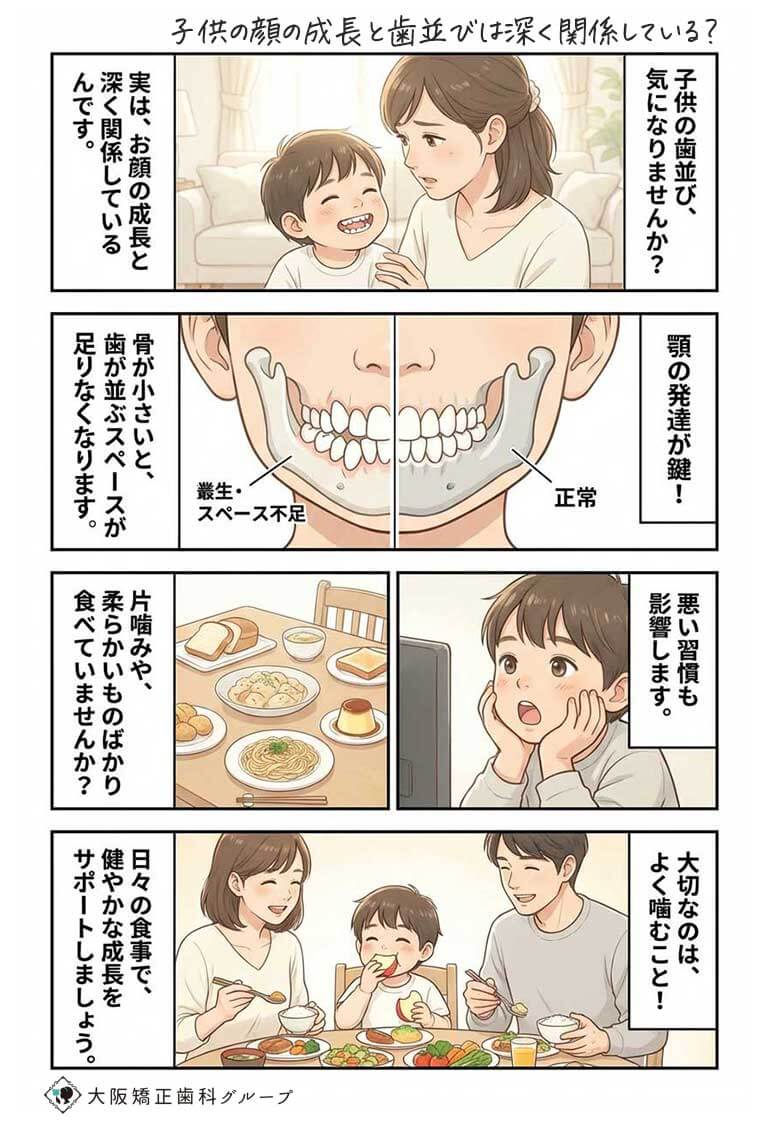

【マンガ】子供の顔の成長と歯並びは深く関係している?

【マンガ】子供の顔の成長と歯並びは深く関係している?この記事はこんな方に向いています

- 子供の歯並びが気になり始めた保護者の方

- 顎の発育や顔のバランスが気になる方

- 将来の矯正治療を見据えて早めに知識を得たい方

この記事を読むとわかること

- 顔の成長と歯並びの関係性

- 顎の発達を妨げる生活習慣

- 成長期にできる正しいサポート方法

- 矯正が必要になるケースの見分け方

目次

子供の顔の成長と歯並びはどのように関係しているの?

子供の顔の成長は、骨・筋肉・歯の発達が連動して起こります。特に顎の骨の成長が十分でないと、歯がきれいに並ぶスペースが不足し、不正咬合につながります。歯並びと顔のバランスは密接に関係しており、歯が正しい位置に並ぶことで顔の形も自然で美しい発達を促します。

顎や筋肉の成長と歯並びは互いに影響し合い、歯列の乱れは顔の発達にも影響します。

子供の顔は成長期に大きく変化します。このとき、歯が生える位置や顎の成長方向が顔全体の印象を決めます。もし顎の成長が遅れたり、歯が早く生えすぎたりすると、以下のような問題が起こることがあります。

- 顎が小さく歯が並びきらない

→ 歯が重なったり、ねじれたりする(叢生)。 - 顎の前後のバランスが悪い

→ 出っ歯や受け口の原因になる。 - 片方で噛む癖

→ 顔が左右非対称に成長する。

これらは「顔の成長」と「歯並びの調和」が崩れた結果です。早い段階で歯科医院に相談することで、成長を利用した自然な改善が可能になることもあります。

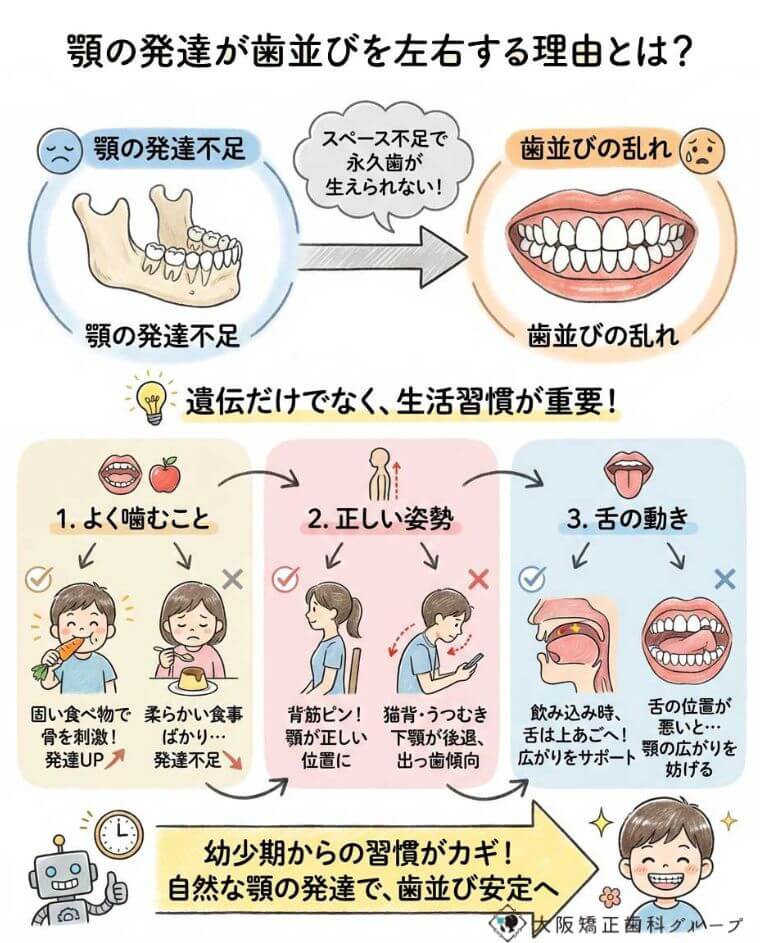

顎の発達が歯並びを左右する理由とは?

【図解】顎の発達が歯並びを左右する理由

【図解】顎の発達が歯並びを左右する理由顎の骨の発達が不十分だと、永久歯が生えるスペースが確保できず歯並びが乱れます。顎は遺伝だけでなく、噛む回数や食生活にも大きく左右されるため、幼少期からの咀嚼習慣が非常に重要です。

顎の発達不足は歯並びの乱れにつながるため、咀嚼や姿勢の習慣が重要です。

顎の骨は生まれたときには小さく、食事や発音、筋肉の動きを通して発達します。

特に以下のポイントが顎の成長に影響します。

- よく噛むこと

固い食べ物を噛むことで、顎の骨が刺激されて発達します。

→ 柔らかい食事ばかりだと発達不足になりやすい。 - 正しい姿勢

うつむき姿勢や猫背は、下顎を後方に引きやすく、出っ歯傾向を強める場合があります。 - 舌の動き

飲み込みの際に舌が正しい位置(上あご)に当たらないと、顎の広がりが妨げられます。

これらを意識して生活習慣を整えることが、自然な顎の発達を支え、歯並びの安定にもつながります。

悪い習慣が顔や歯並びに与える影響は?

指しゃぶり、頬杖、口呼吸などの癖は、顔の骨格や歯の位置に悪影響を与えます。成長期の骨は柔らかく、外からの力によって形が変わりやすいため、早期に習慣を見直すことが大切です。

長引く悪習慣は顔や歯並びの歪みを生みやすく、早めの対応が重要です。

悪習慣とその影響

- 指しゃぶり → 前歯が前方に傾き、出っ歯や開咬の原因に。

- 頬杖 → 片側だけに圧力がかかり、顔の非対称や噛み合わせのずれを起こす。

- 口呼吸 → 口周りの筋力が弱まり、顎が後退して面長の顔つきになる。

これらは軽く見られがちですが、長期的に続くと矯正治療が必要になることもあります。保護者が日常生活で意識して観察することで、早めに改善へ導くことが可能です。

悪習慣と顔・歯並びへの影響一覧

| 悪い習慣の例 | 歯並びへの影響 | 顔の成長・見た目への影響 |

|---|---|---|

| 指しゃぶり | 前歯が前方に傾き、上下の歯が閉じにくくなる(開咬・出っ歯) | 口元が出やすくなり、唇が閉じにくい印象に |

| 頬杖をつく | 片側の顎が押され、噛み合わせがずれる | 顔が左右非対称に成長する(ゆがみ) |

| 口呼吸 | 舌が下がり、上顎が狭くなる | 顎が後退し、面長・口元が出た印象に |

| 猫背・うつむき姿勢 | 下顎が後ろに引かれる | 顔の下半分が長く見え、出っ歯傾向に |

| 柔らかい食事ばかり | 顎の骨が十分に発達しない | 顔全体が細長く、顎が小さい印象に |

- 骨がやわらかい成長期こそ注意が必要

→ 子供の骨や筋肉は柔軟で、日常的な力のかかり方で簡単に形が変化します。 - 習慣の「方向」と「強さ」が影響する

→ 例えば頬杖は“片側からの圧力”が続くため、顎が押されて非対称に成長します。 - 呼吸と姿勢は見落とされがち

→ 鼻呼吸ができない、姿勢が悪いといった要素も、顎の位置に長期的に影響します。

呼吸や姿勢も歯並びに関係するって本当?

鼻呼吸ができない子供は、常に口が開いているため、口の中の筋肉バランスが崩れ、歯並びに悪影響を及ぼします。また、姿勢の悪さも顎の位置を後退させ、顔立ちに変化をもたらす場合があります。

呼吸方法や姿勢の癖が、顎の成長や歯並びに大きな影響を与えます。

鼻呼吸は、顔の正常な発達に欠かせません。一方、口呼吸を続けると以下のような変化が起こります。

- 上顎の発達が横に広がらず、歯が重なりやすい。

- 舌が下がり、顎が後ろに引かれて出っ歯に見える。

- 唇が閉じにくくなり、表情が疲れた印象になる。

また、スマートフォンやタブレットの使用時間が長いと、うつむき姿勢が定着し、下顎が後退する傾向があります。これは「顔の長さ」や「口元の出っ張り」にも関係するため、生活習慣の見直しが不可欠です。

歯並びが顔の印象を変える理由とは?

歯並びは単なる見た目だけでなく、唇の位置や顎の輪郭、表情筋のバランスに影響します。歯が正しい位置にあると、口元が自然に閉じ、横顔のライン(Eライン)も整います。

歯並びは顔全体の印象を左右する大切な要素です。

顔の印象に関わる主なポイント

- 口元のバランス → 出っ歯や受け口は横顔のシルエットを変える。

- 筋肉の使い方 → 歯の位置がずれると、表情筋の動きが偏りやすい。

- 笑顔の印象 → 整った歯並びは、笑顔をより健康的で明るく見せる。

このように歯並びは、単なる審美性だけでなく、心理的な印象や自信にも影響します。成長期にきれいな歯並びを育てることは、将来的な表情や第一印象にもつながります。

親ができる顔と歯の健やかな成長サポートとは?

顔や歯の発達を促すには、日常生活での小さな工夫が大切です。咀嚼習慣や姿勢、口呼吸の改善などを意識することで、自然な成長を助けられます。

食事・姿勢・呼吸を整えることで、子供の顔と歯の健やかな発達を支えましょう。

具体的なサポート方法

- よく噛む食事を意識する

→ 繊維質の野菜や固めのお肉など、自然に咀嚼回数が増える食材を取り入れる。 - 正しい姿勢を保つ

→ 食事中や勉強中に背筋を伸ばし、頭を前に出さないよう注意する。 - 口呼吸を改善する

→ アレルギーや鼻詰まりがある場合は耳鼻科で相談し、鼻呼吸を習慣づける。 - 定期的に歯科健診を受ける

→ 顎や歯の成長を確認し、必要に応じて早期治療を検討する。

これらを継続することで、矯正治療が必要になっても軽度で済む場合があります。家庭でのサポートが、成長を支える大きな鍵となります。

まとめ

早めの気づきがきれいな歯並びとバランスの良い顔を育てる

子供の顔の成長と歯並びは密接に関係しています。悪習慣を放置すると、顎の発達不足や不正咬合、顔のゆがみを引き起こすこともあります。早期の気づきと生活習慣の見直し、定期的な歯科健診が、美しい歯並びと健やかな顔立ちを育む第一歩です。

顔と歯の成長は連動しています。早期対応が、将来の健康と美しい笑顔を守ります。

- 顔の成長には歯並びと顎の発達が大きく関与。

- 指しゃぶりや口呼吸などの悪習慣は早めに改善。

- よく噛み、正しい姿勢と鼻呼吸を意識することが重要。

- 定期的な歯科健診で成長を確認し、必要に応じて矯正相談を。

歯並びの美しさは、単に見た目の問題ではなく、呼吸・姿勢・表情といった全身の調和につながるものです。親子で意識を高めることで、健康でバランスの取れた成長を支えられるでしょう。

医療法人真摯会

医療法人真摯会