顎が長くなる原因とは?顔の印象を左右する要因と対策

顎が長くなる原因とは?

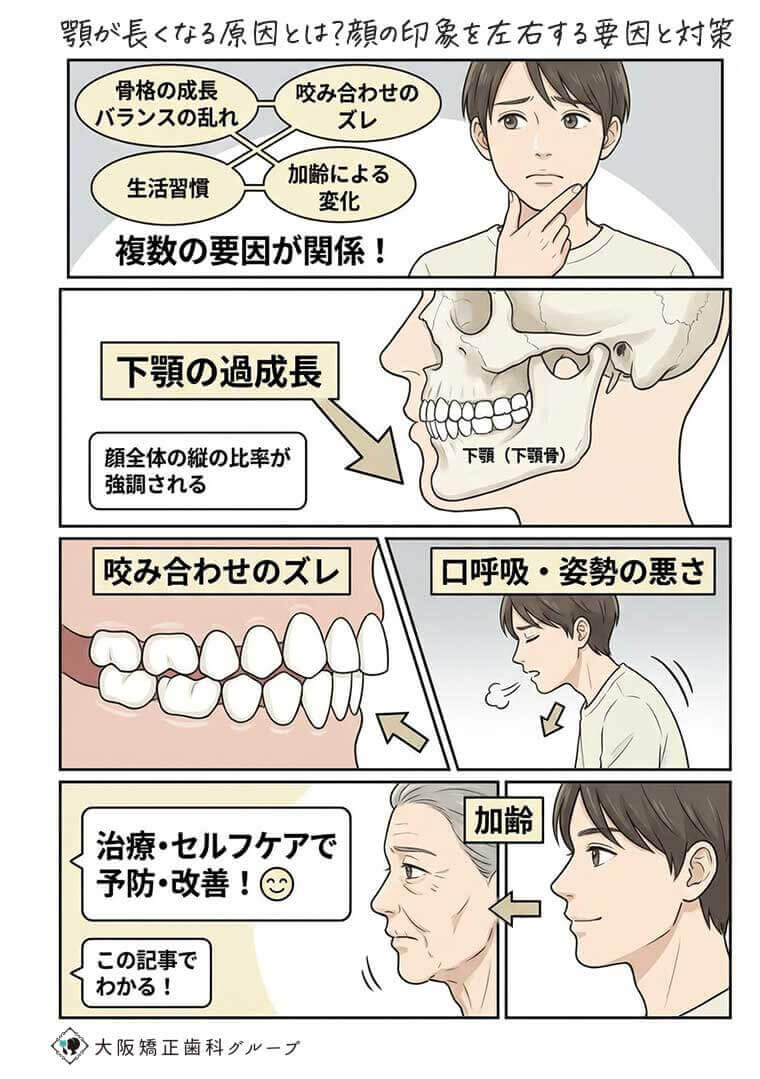

顎が長く見える・実際に長くなる原因には、骨格の成長バランスの乱れ、咬み合わせのズレ、生活習慣、そして加齢による変化など、複数の要因が関係しています。中でも「下顎の過成長」や「口呼吸・姿勢の悪さ」は、見た目の印象を大きく変える要因です。

【マンガ】顎が長くなる原因とは?顔の印象を左右する要因と対策

【マンガ】顎が長くなる原因とは?顔の印象を左右する要因と対策この記事はこんな方に向いています

- 顎が長く見えることに悩んでいる方

- 写真で自分の顔が縦長に見えると感じる方

- 顎の成長や咬み合わせに関心がある方

- 将来的なフェイスラインの変化を防ぎたい方

この記事を読むとわかること

- 顎が長くなる原因を構造的・習慣的に理解できる

- 骨格や噛み合わせが与える影響のメカニズムがわかる

- 顎を長く見せないための治療・セルフケア法がわかる

目次

顎が長くなるのはなぜ?骨格と筋肉のバランスの乱れが関係している?

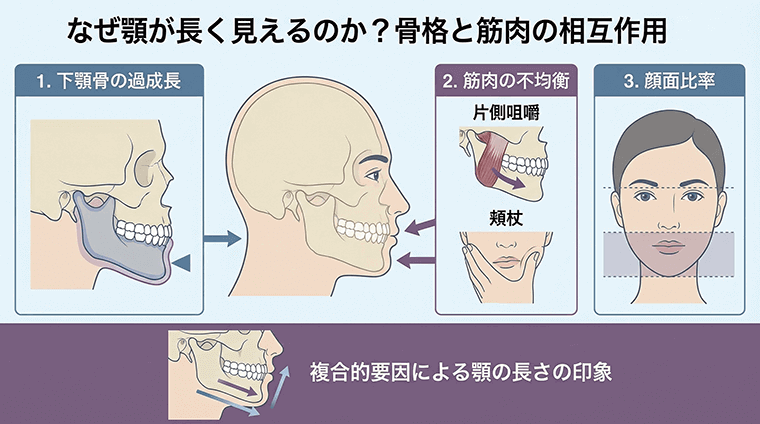

顎が長くなる主な原因は、骨格の成長バランスの乱れにあります。特に「下顎(下顎骨)」の過成長が起こると、顔全体の縦の比率が強調され、顎が長く見える傾向があります。また、筋肉の使い方の偏りや表情のクセも、下顔面の形を変化させる一因です。

顎の長さは骨の成長だけでなく、筋肉の使い方にも影響されます。

下顎の骨(下顎骨)は、思春期を過ぎるまで成長を続けます。この時期に骨の発達バランスが崩れると、

- 下顎が前方または下方に突出する

- 下顔面(鼻下から顎先まで)が長くなる

といった形態変化が起こりやすくなります。

また、咀嚼(そしゃく)時に左右どちらかばかりで噛む、頬杖をつくなどの習慣も、顎の骨格を歪ませて見た目に影響します。

- 下顎骨の過成長は顎を長く見せる最大要因

- 片側噛みや頬杖は筋肉と骨格のバランスを崩す

- 顔の下半分(下顔面)の縦比率が長いと「顎が長い」印象になる

顎の長さは単に「骨が伸びた」というよりも、「顔全体のバランスが崩れた」状態です。骨格に加えて筋肉の付き方、皮膚のたるみ、咬み合わせなども影響し、総合的に顔の印象を変えてしまいます。

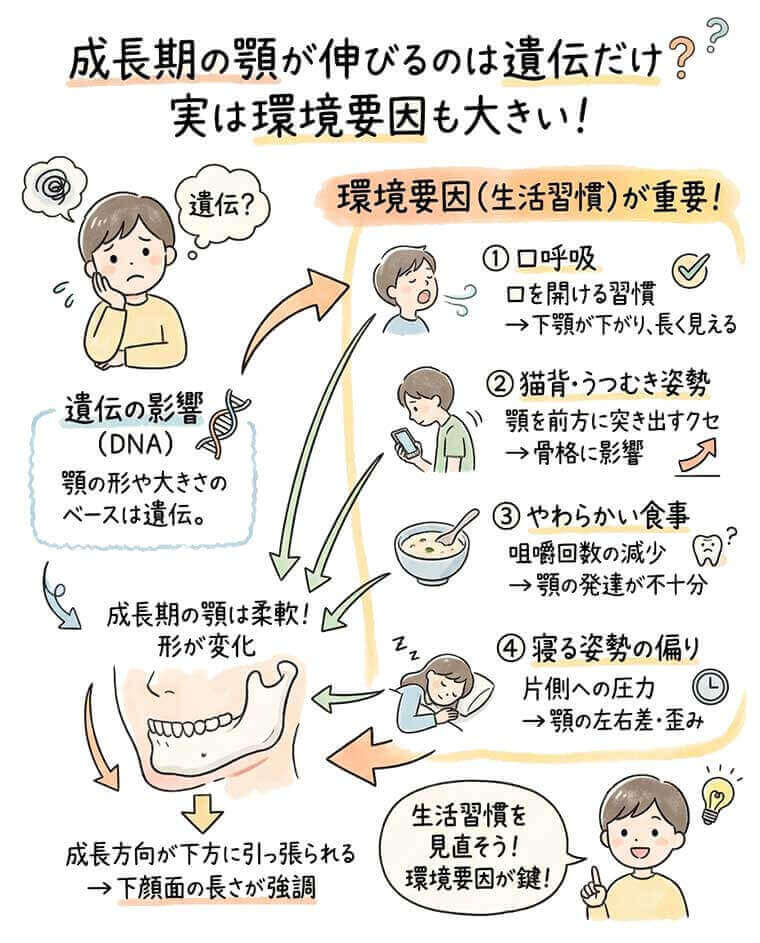

成長期に顎が伸びるのは遺伝だけが原因?環境要因も大きい?

【図解】成長期に顎が伸びるのは遺伝だけが原因?

【図解】成長期に顎が伸びるのは遺伝だけが原因?顎の形や大きさは、たしかに遺伝的な影響を受けますが、それだけではありません。成長期の姿勢・呼吸・咀嚼習慣といった「環境要因」が骨の発達に影響し、顎が長くなるケースも少なくありません。

顎の長さは遺伝だけでなく、生活習慣によっても変わります。

成長期の顎は非常に柔軟で、次のような環境要因によって形が変化します。

- 口呼吸 → 口を開ける習慣で下顎が下がり、長く見える

- 猫背・うつむき姿勢 → 顎を前方に突き出すクセが骨格に影響

- やわらかい食事 → 咀嚼回数の減少で顎の発達が不十分になる

- 寝る姿勢の偏り → 片側への圧力で顎の左右差が出る

これらの要因が続くと、成長方向が下方に引っ張られ、下顔面の長さが強調されることがあります。遺伝で顎の形が決まると思われがちですが、環境要因の積み重ねが長期的に影響します。特に口呼吸や姿勢の悪さは、顎の成長バランスを崩す代表的な原因です。

咬み合わせのズレが顎を長く見せるって本当?

咬み合わせが悪いと、下顎の位置が前や下にずれた状態で固定されやすくなります。結果として、下顔面が伸びたように見えたり、顎先が強調されたりします。特に「開咬(上下の歯が噛み合わない状態)」は顎が長く見える代表的な不正咬合です。

咬み合わせのズレは顎の位置を変え、見た目を縦長にします。

代表的な不正咬合と顎への影響をまとめると以下の通りです。

| 不正咬合の種類 | 顎の見た目への影響 |

|---|---|

| 開咬(上下の歯が噛み合わない) | 下顎が下に下がり、長く見える |

| 受け口(反対咬合) | 下顎が前に出て見える |

| 過蓋咬合(噛み合わせが深すぎる) | 顎の動きが制限される・フェイスラインが崩れる |

| 片側咬合 | 顔の左右差が出て、顎先がずれる |

咬み合わせが乱れると、顎の関節や筋肉が不自然な位置で働くようになります。その結果、下顎骨が下方向や前方に引っ張られ、見た目に「顎が長い」という印象を与えるのです。

咬み合わせのズレは、骨格を変形させるだけでなく、筋肉の緊張にも影響します。長期的には関節や顔全体のバランスにも悪影響を及ぼします。

姿勢や口呼吸のクセが顎の形に影響する理由とは?

口呼吸や前傾姿勢などのクセは、下顎の位置を日常的に引き下げ、顔の下半分を長く見せる原因になります。また、顎の筋肉(咬筋・オトガイ筋)の使い方が偏ることで、フェイスラインのたるみや歪みも生じます。

姿勢と呼吸のクセが顎の形を変えることがあります。

特に次のような生活習慣には注意が必要です。

- 口呼吸 → 常に口を開けていると、下顎が下がりやすくなる

- うつむき姿勢(スマホ首) → 顎を前方に突き出す姿勢が習慣化

- 頬杖・片噛み → 顎の位置が左右にずれる

- 無意識の歯の食いしばり → 筋肉が過緊張しフェイスラインが乱れる

これらの習慣が長期間続くと、下顎の骨格がゆっくりと変化していきます。

顎の形は、成長期だけでなく大人になってからも変化します。筋肉と骨は使い方によって形を変えるため、悪い姿勢や口呼吸を放置すれば顎が下がり、長く見える傾向が強まります。

加齢によって顎が長く見えるようになるのはなぜ?

年齢を重ねると皮膚や筋肉のハリが失われ、フェイスラインがたるむことで「顎が長くなったように見える」ことがあります。また、歯のすり減りや噛み合わせの低下も、下顔面を縦に伸ばす原因になります。

たるみと噛み合わせの変化で、顎は加齢とともに長く見えます。

加齢による見た目の変化は次のように進行します。

- 歯のすり減り・摩耗 → 噛み合わせが低下し、顎の位置が下がる

- 歯の欠損 → 奥歯の高さが減って下顔面が長く見える

- 皮膚のたるみ → フェイスラインが下垂して縦長の印象に

- 筋力低下 → 表情筋が衰え、顎先が前方へずれる

その結果、実際に骨が伸びたわけではなくても「顎が伸びたように」感じられるのです。

年齢とともに顎の印象が変化するのは自然なことですが、歯科的ケアと筋肉のトレーニングによって予防・改善は可能です。

顎が長くなるのを防ぐ・改善するにはどうすればいい?

顎の長さを改善・予防するためには、「歯科的アプローチ」と「生活習慣の見直し」を両立することが大切です。骨格に問題がある場合は矯正治療や外科的治療が、習慣によるものなら姿勢・呼吸・筋肉の使い方の改善が効果的です。

治療+生活習慣の改善が、顎の見た目を整える鍵です。

歯科的アプローチ

- 矯正治療 → 咬み合わせを整えて顎の位置を正す

- スプリント療法 → 顎関節の位置を安定させる

- 外科的矯正 → 下顎骨の過成長を抑える手術的手法

生活習慣の改善

- 口呼吸を鼻呼吸に切り替える

- 姿勢を正しく保つ(特に首と顎のライン)

- 硬さのある食材をよく噛む習慣をつける

- 表情筋を鍛える(口角上げ・舌回しなど)

これらの改善を継続すると、筋肉バランスが整い、フェイスラインが自然に引き締まっていきます。

顎の長さは「形状」ではなく「バランス」の問題。骨格・筋肉・習慣の三要素を整えることで、自然な顔立ちを取り戻せます。

まとめ

顎の長さは「骨格×習慣」で変わる?正しい知識で整えることが大切

顎が長く見える・実際に長くなる背景には、

- 骨格成長のアンバランス

- 咬み合わせのズレ

- 姿勢や呼吸のクセ

- 加齢による筋肉・皮膚の変化

といった複数の要因が関係しています。

一見「美容の悩み」に見えても、その根本には歯科的・医学的な要素が隠れています。顎の長さが気になる方は、まず歯科医院で咬み合わせや筋肉バランスをチェックしてもらうことが大切です。

医療法人真摯会

医療法人真摯会