教えて!そーけん先生 麻酔のお話|輪郭形成

-

Message from

anesthesiologistこんにちは。

真摯会 の『眠らせマイスター』こと麻酔科医の東元 壮建です。

当院の輪郭手術は、これまで6,000例以上(2023年5月時点)の全身麻酔を行なってきた日本麻酔科学会専門医である私が麻酔を担当いたします。

当院での輪郭手術は全身麻酔下で行われます。

不安感を持たれる方も多いと思いますので、全身麻酔の必要性や安全性について、患者さまからよく聞かれることを中心にお答えしていきますね!

日本麻酔科学会専門医

カトレア歯科・美容クリニック 副院長

東元 壮建 -

#1 麻酔科認定医による解説!全身麻酔と睡眠の違いは?

#2 なぜ全身麻酔が必要?日帰りでもちゃんと麻酔は切れるの?

#3 全身麻酔の後ちゃんと目覚められる?

A:麻酔には全身麻酔、半身麻酔、局所麻酔などがあります。

当院の輪郭手術は全例、全身麻酔下で行なっております。

麻酔には大きく分けて、意識のない完全に眠った状態にする『全身麻酔』と、意識はあるが痛みは感じない状態にする『脊髄くも膜下麻酔(いわゆる半身麻酔)』や『硬膜外麻酔』『伝達麻酔(神経ブロック)』『局所麻酔』などがあります。

私たち麻酔科医は、術式や患者さまの状態に応じて執刀医と相談し麻酔法を決定します。

A:全身麻酔では意識が無く眠っている間に手術が終了するため、安全に手術をすることができます。そのために全身麻酔が必要です。

輪郭手術は非常に繊細な手術です。

患者さまがわずかに動いても手術操作に影響を与えてしまいます。

また、お口の中の手術ですので出血や分泌物が誤って気管に入って咳き込んでしまうと、手術操作に影響してしまいます。

A:全身麻酔中は、薬の作用で痛みを感じず寝返りも打たない深い眠りの状態です。

全身麻酔では、患者さまは麻酔薬によって深く眠ります。

また全身麻酔時には麻酔薬の他に、体の動きを止めるために筋弛緩薬を使用します。

そのため、睡眠時に見られる寝返りや眼球運動は見られません。

ただし、麻酔薬の種類によっては夢を見る場合もあり、これは睡眠(特にREM睡眠)と共通するところです。

これに加えて体が痛みを感じないように少量の麻薬性鎮痛薬を使うことで無痛状態を作り出しています。

麻酔中の眠りは睡眠とは似て非なるものです。

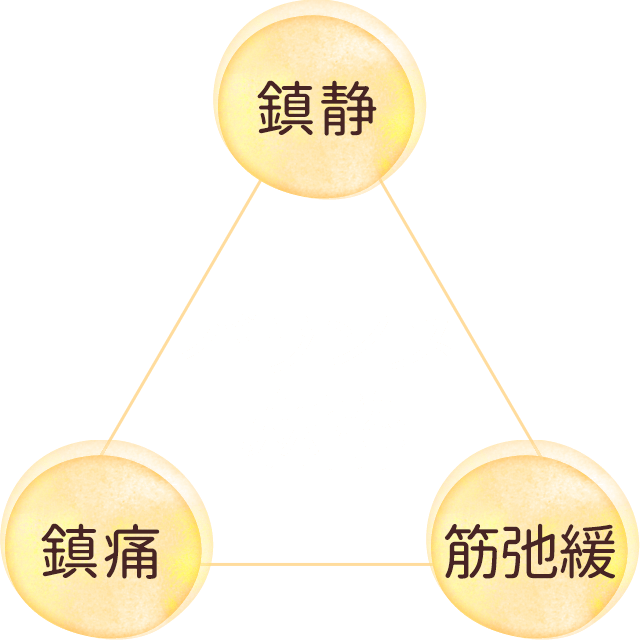

鎮静・鎮痛・筋弛緩の3つを『麻酔の三要素』と言い、現代の全身麻酔において非常に重要なキーワードとなります。

鎮静を担う麻酔薬、鎮痛を担う麻薬性鎮痛薬、そして筋弛緩を担う筋弛緩薬という3つの薬剤をバランス良く使用するため『バランス麻酔』と呼ばれています。

バランス麻酔には、3つの薬に役割分担をさせることで、それぞれの薬の量を少なく出来るというメリットがあります。

A:手術室に入っていただいたらすぐ麻酔で眠ってしまいます。

次に目が覚めた時には手術は終わっています。

麻酔から目覚めた後のよくあるやり取りの1例です。

「患者さま:これから手術ですか?」「私:手術はもう、終わりましたよ」「患者さま:え!?」

もちろん手術中の記憶はありませんから、このような感覚になります。

でも、やっぱり手術室に入るまでの不安ですよね。そんな不安や心配は隠さず私たちスタッフに伝えてくださいね!私たちは患者さまが無事に帰られるまで、ずっとそばにいます。

A:麻酔薬は非常に強力ですので途中で麻酔が切れて目覚める心配はありません。

手術中は常に麻酔科医がベッドサイドにいて、麻酔薬を持続して投与しながら、心電図や血圧計などの多くの生体監視モニターで患者さまを全身管理しています。

少しの変化も見逃しません。

A:麻酔前の一定の時間は飲食を控えていただきます。

麻酔を行う際に胃の中に食べ物や水分が残っていると、嘔吐することがあります。嘔吐したものが気管に入ってしまうと重篤な肺炎を起こし、まれに命に関わることもあります。

これを防ぐために術前の絶飲食は非常に大切ですので、必ず守ってくださいね!

A:麻酔薬の進歩により、現在では日本全国の病院で日帰り全身麻酔手術が一般的に行われています。

また、当院では術後に患者さまに快適な状態で帰っていただけるような麻酔方法で全身麻酔を行なっておりますのでご安心ください。

2010年に筋弛緩薬の拮抗薬(ブリディオン®:スガマデクスナトリウム)が日本で発売され、筋弛緩薬を即座に無効化出来るようになりました。これにより残存筋弛緩薬の心配がなくなり、安全な日帰り全身麻酔手術が可能となりました。

また、日帰り麻酔において帰宅困難になるいちばんの理由が『術後の嘔気・嘔吐』です。

当院では、術後の嘔気・嘔吐が少ないとされる完全静脈麻酔法(TIVA:Totalintravenous Anesthesia)で全身麻酔を行なっており、患者さまに快適な状態で帰宅いただいております。

私も日本麻酔科学会専門医として腹腔鏡下胆嚢摘出術の日帰り全身麻酔症例を400例以上経験しており、安全に日帰り全身麻酔を提供できる自負がございます。安心してお任せください!

日帰りで大丈夫ですか?

A:当院では、日帰りで安全にお帰りいただける全身麻酔手術プランをご提案しております。

輪郭手術では、術式や麻酔方法、クリニック体制などにより、入院の必要性がある場合がございます。

当院では、安全に日帰り頂ける治療プランをご提案させて頂いております。

全ての患者さまにおいて、術前検査の結果を踏まえて麻酔科医と執刀医を中心とした輪郭チームで日帰り全身麻酔手術の可否を判断した上で行っておりますので、ご安心下さい。

A:麻酔から目覚めてからだいたい3時間後くらいです。

麻酔から目覚めた直後はぼんやりした状態ですが、30分もすれば麻酔前の状態に戻ります。

その後しばらくベッド上で安静にしていただいた後、水を飲んでいただいてむせて咳こんだりしないか?起き上がっていただいてふらつきがないか?などを確認し、問題ないと私が判断すれば帰宅いただけます。

A:麻酔薬は安全性が高く世界中で使用されています。時間が経てば体内で代謝されてその作用はなくなり、自然に目覚めます。

私の経験では、最高齢で106歳の患者さまの全身麻酔を担当したことがありますが(京都新聞に府内最高齢として紙面掲載されました)、術後問題なく目覚められました。

全ての世代の方に安心して受けていただけます。

A:痛み止めの効果で全ての患者さまが痛みの訴えなく帰宅されております。

術後の疼痛管理は麻酔科医の仕事において最重要事項の1つです。

具体的には、手術中に 執刀医の辻先生が術野に局所麻酔薬の注射を打ってくださっております。

それに加えて、目覚める前から痛み止めの点滴を持続投与しております。

これによって、患者さまには術後痛みなく過ごしていただいております。

A:麻酔薬の効果には個人差がありますが、麻酔薬は非常に強力ですので麻酔薬で効果がない人はいません。

お酒をよく飲まれる方はアルコールを分解する際にアルコール脱水素酵素(ADH)に加えてCYP(P450)という酵素が体内にかなり増えている場合があります。

麻酔薬の中にはこのCYP(P450)という酵素によって分解されるものもありますので、麻酔薬によっては通常よりも分解が早くなることがあります。

ですが、そのような場合も麻酔薬を少しだけ多めに投与することで、問題なく安全に全身麻酔をすることができます。

お酒をよく飲まれる方は術前に教えてくださいね!

いつまで続けていいですか?

A:手術の日程が決まったらすぐに禁煙してください。

タバコを吸っていると痰が増えるので術後に肺炎を起こしやすくなります。

また、術後にタバコを吸うと血流が悪くなるため傷の治りが遅くなります。

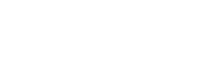

禁煙後の正常回復に要する期間として,

①線毛運動

:4~6日

②喀痰分泌

:2~6週間

③気道クリアランス:3ヵ月以上

④気道過敏性

:5~10 日

⑤末梢気道障害:4 週間(6ヵ月以上で著明改善) と報告されています。

禁煙当初の数週は咳や分泌物の増加が認められますが、手術前のどんな時期であれ禁煙は開始すべきとの見解です。

またニコチンや一酸化炭素が心肺機能に与える影響が24~48時間で回復することも非常に重要ですので、手術前の禁煙は効果があります。

日臨麻会誌

Vol.33 No.5, 709 ~ 718, 2013

より引用

どうしたらいいですか?

A:内服中の薬は中断していただくものや継続していただいても問題ないものがあります。

手術が決定しましたら内服中の薬を拝見し、個々に継続の可否をお伝えいたします。

以上になりますが、もし気になることや聞きたいこと、不安なことなどあれば遠慮なく私や辻先生に聞いてくださいね!